「面接に苦手意識があって、受験が不安…」と思っている人はいませんか?

総合型選抜では、多くの場合面接試験があります。そこでは、自己表現力、コミュニケーション能力、課外活動、リーダーシップ、学業成績、志望理由の説得力など、学業以外の取り組みや意欲が評価されます。一般的な大学入試の面接と比べて、訊かれることや評価されるポイントが多岐にわたります。

総合型選抜の合否を決める大きなポイントは「志望校のことを理解し、そこで学びたいという意思が伝わるか」ということです。そのため、大学側が求める人物像を踏まえた事前の対策が非常に重要となります。特に、志望校が求める人物像と自分の「個性」や「強み」が一致していることを明確にアピールできれば、面接官である大学の教員に「この人にうちの大学で学んでほしい、将来が楽しみだ」と思ってもらえます。

総合型選抜の面接の成績によって、「単純な学力試験だけでは合格は難しい」と思っていた大学にも合格できる可能性が高まります!実際に筆者も、学力試験に苦手な科目があることから一般選抜を受験するか悩んでいた大学に総合型選抜で合格することができました。本記事では、旧帝大の文系学部に総合型選抜で合格した現役大学生である筆者が、総合型選抜の面接対策について解説していきます。

目次

志望理由を考える段階から面接対策は始まっている

大前提として、志望理由書に書いた志望理由などの文章と面接で話す内容には整合性がなければなりません。そのうえ、自分が興味を抱いていることを学び、研究するのに志望校が最もふさわしいということも示す必要があります。

これらのことを志望理由書に盛り込むなら、面接でも同様の内容を話しましょう。そのために、志望理由書を作る段階から、面接で話す流れを意識して志望理由を組み立てることが大切です。

志望理由を作り始める前に、

①自分の興味関心、大学で学びたいことを詳しく掘り下げる

②志望校のアドミッションポリシーを読み、頭に入れる

③自分の興味関心や大学で学びたいことと志望校のアドミッションポリシーの整合性がとれているか確かめる

という3つのことをしておく必要があります。総合型選抜では、受験生がその大学で学ぶことに適しているかどうかが重要な評価基準になるからです。この3つについて、自信をもって自分の言葉で表現できるようになれば、志望理由書でも面接でも、自分の意思に説得力をもたせることができます。

「過去→志望校→未来」の軸を確立させよう

総合型選抜では、「自分が大学で行う研究が、将来世の中でどのように役に立つのか」という考えが重要視されます。

そこで、志望理由書や面接では、「志望校で学び、研究することが、将来像を実現させるために必要不可欠である」ということを一貫してアピールします。

総合型選抜の面接で話す志望理由は、多くの場合、

「自分の興味・理想」

→「そのためにこれまでやってきたこと」

→「志望校で学び、身につけたい知識や力」

→「描く将来の姿」

という流れで構成されます。

ある特定の分野に興味や問題意識があり、それを大学で研究したいという思いを抱くためには、その分野に対する情報を現時点である程度集めていることが必要です。

総合型選抜を受験するというのは、その情報をもとに自分が社会に出た後に何を実現したいかというビジョンを描きました、という流れを他者に説明し、面接官に「この子に教えてみたい、将来が楽しみ」と思わせるということなのです。

とは言っても、受験するのは高校生。興味のあることを突き詰め、問題を解決するためにはまだまだ知識や経験が足りないのが当たり前です。

それで、まだ自分に足りない知識や経験を身につける場としてぴったりなのが、受験している志望校です、と主張するのが志望理由の大きな流れになります。

対策①:志望分野につながる高校時代の活動を振り返る

「総合的な探究の時間」や学内外の活動で、自分たちで課題を見つけ、その解決策を考え行動する機会があると思います。その時のテーマが志望する分野に関係するものであれば、面接で深掘りされる可能性が高くなります。筆者の場合、面接の約3分の1は総合的な探究の時間に関する質問をされていました。

高校での探究活動は、学びたい分野や興味のあることに対して「自分はどういう問題意識をもっているか、どういう問題意識をもって行動してきたのか」を目に見える形にするための活動といえます。それらを振り返り、どのような意識をもってどのような活動をしてきたのか、自分の言葉で説明できるようにしましょう。

探究活動は2,3年にわたるものが多く、思い出さなければならない内容が多いため、まずはポートフォリオのような形で自分の学びを文書にして目に見える形にし、そこから特に伝えたい内容を絞って文章にするのがおすすめです。ポートフォリオを出願書類として提出する大学の場合は、その作成段階で面接で話すことを決めておきましょう。

対策②:夢は大きく!学んだ先の未来を明確にする

大学卒業後、大学で学んだこと、研究したことを活かすにあたり、自分はどのような立場で貢献したいかという将来像を描くことも重要です。

この時、いっそ大きな目標を立ててしまいましょう。キャリア官僚になって自分の研究を国の政策に取り入れたり、その研究で大きな成果を挙げている研究機関のある国で研究したりと、より大きな規模で世の中にいい影響を与えたいという意思を示すことで、大学での研究意欲を伝えることができます。

「大学に入学してからが本番」である意識を伝えよう

大学が総合型選抜に合格して入学する学生に求めるのは、大学での学びを通して身につけたことを活かして社会に貢献する人材になることです。ですから、総合型選抜に合格したいと思うのであれば、大学に合格することをゴールととらえてはいけません。

皆さんに求められていることは、将来のために大学で学び、研究し、足りない知識を身につけることです。「大学に入学してからの学び」が、自分の過去と未来をつなぐ鍵になることを忘れてはいけません。

対策①:大学での学修計画を立ててみる

「大学に入学してからが本番だ」と思っていることを示すのにいちばん有効なのが、大学に入学してからの学びの計画を具体的に伝えることです。

研究したいことと志望校の整合性を突き詰めていくと、志望校でその分野を研究している教員を知ることができます。受験の際、その教員のゼミや研究室に所属して研究したいという意思を伝えることは、入学後の学修意欲を伝えるうえで効果的です。その教員のもとでの学びも含めて、大学4年間ないしは6年間、大学院に進学したい人はそれも見据えて在学中にどのような力を身につけたいか言語化できるようにしましょう。

加えて、在学中に任意の資格を取得したい人は、そのためにどのような流れで学修する必要があるのか調べておくことが必要です。

また、大学では、「シラバス」という授業内容の説明書のようなものが公開されていることがほとんどです。シラバスを見てみると、演習や実践科目が多かったり、外国語で開講される授業があったりと、受験する大学の特徴が見えてくることがあります。それらを参考にするのもよいでしょう。

対策②:授業外の活動からも興味のあるものを探してみる

筆者が受験した試験で、「学問以外で、大学で興味のあることはありますか?」という質問がありました。サークル・ボランティアの中には、学問や社会貢献に関連するものもあります。また、興味のある分野に関連するボランティア活動が地域で行われていることもあります。大学で理論を学ぶだけでなく、学内外で楽しみながら実践の経験を積みたいという思いを伝えられると、大学生活を主体的に送ろうとする意欲を伝えることができます。入試の対策としては少し珍しいかもしれませんが、総合型選抜では高校での学業以外の取り組みが評価されるように、大学での取り組みの意欲も評価される可能性があるので、そのような場があるか情報収集してみて損はありません。

話したいことは文章ではなく構成を頭に入れよう

志望理由書に書いた志望動機は、あくまでも提出書類に適した文章表現になっています。それをただ暗記して話すだけでは、文章の中身やそこに込められた思いが聞いている人に伝わりません。

それに、面接の本番はとても緊張するものです。話したいことを一字一句正確に覚えられたとしても、本番で少しでも思い出せないところがあったら、頭が真っ白になってしまうかもしれません。

そのような事態を防ぐために、話したいことのすべてを頭に思い浮かべるのをやめましょう。

そのかわり、話したい内容をブロック単位で覚えていきます。

ブロックのつながりを意識して思い出すだけで、言葉がすらすらと出てくるようになれば問題ありません。

話したいことの内容をカテゴライズし、一つ一つに見出しをつけてブロックに分けると、ブロックの流れを思い出しながら話すことができるだけでなく、志望理由以外の質問をされたときも関連するブロックの内容を話すことができます。

目指すは、「原稿やメモが手元になくても、志望校に入学したい思いが自分の言葉で自然に出てくる状態」です!

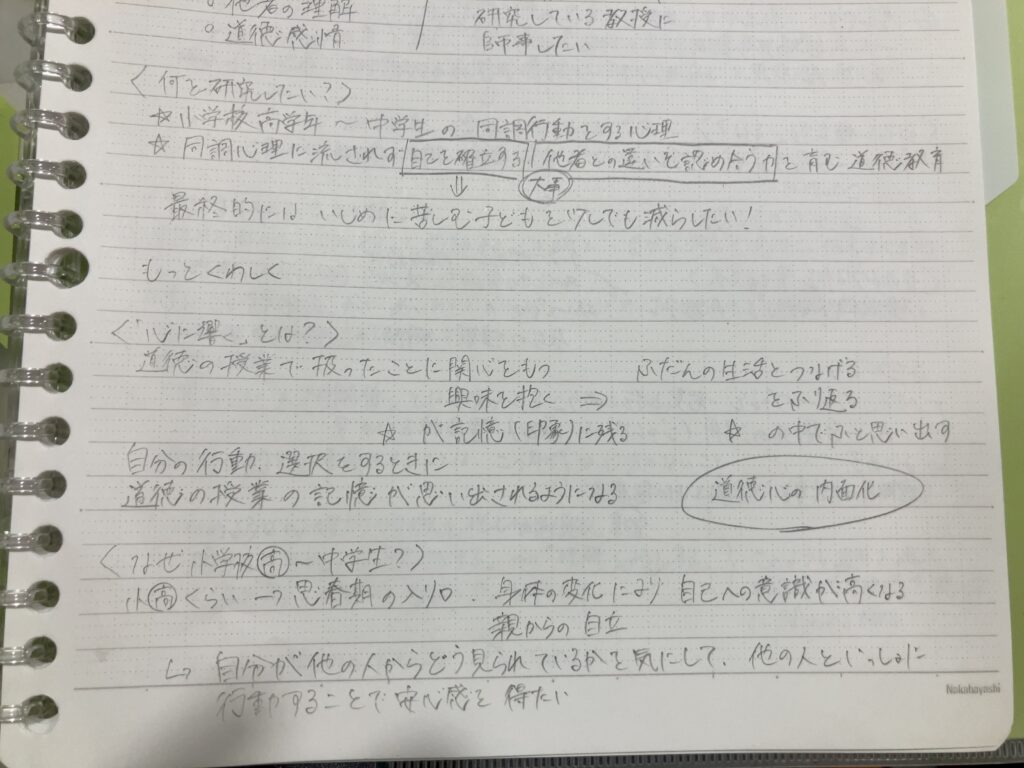

対策:ノートを使って構成を考える

筆者の場合、志望先を過去に受験した先輩の記録から「志望理由を3分で述べなさい」という質問をされる可能性が高いことが分かったので、その質問を想定して文章構成を考えました。

3分という時間は思った以上に長いので、文章の丸暗記ではとても対応しきれません。そこで、

「研究したい分野に興味をもったきっかけ」

「それに対する今の自分の考え」

「研究したいこと」

「その大学で研究したい理由」

「将来それをどう活かすか」

「どういう未来になってほしいか」

というようにブロックに分けて、それぞれに対して自分の言葉で考えたことをメモしていき、それを組み合わせて3分間の原稿としました。このように見出しのような部分だけでもしっかり記憶し、面接練習でさまざまな質問に答える中でそれを思い出して話す練習を重ねていけば、面接本番で緊張しても見出しを思い出すだけで話したいことを自然に話せるようになります。

本番にどのような人が面接官であっても動揺しないように、面接練習はいろいろな人に協力してもらって面接官役をやってもらいましょう。

筆者のおすすめは、自分のことをまったく知らない先生に面接官役になってもらい、練習をすることです。これは筆者が通っていた高校での面接練習の方針でした。自分に関する事前情報が志望理由書の内容しかない状態の大人に対して、自分がどれだけその大学で研究したいのか納得してもらうための伝え方を学ぶうえでとても参考になりました。特に強面の男の先生や、管理職の先生との練習は面接の雰囲気さながらで、緊張しましたがその経験が本番のプレッシャーに打ち勝つ要因にもなりました。教育関係者の場合、入試に関する有益な情報を提供してくれたり、自分の入試を応援してくれたりと、味方を増やすこともできます。

筆者が総合型選抜対策で実際に使用していたノートです。

また、面接練習で自分が話したことに対して面接官役の先生から問われたことと、それに対する自分の考えをその都度書き足して、自分の伝えたいことについては何を訊かれても自信をもって答えられるように対策を徹底しました。

その結果、面接で実際に「志望理由を3分で述べなさい」という質問をされても、練習通り落ちついて答えることができました。この対策をしていなかったら、焦ってしまってうまく答えることができなかったと思います。比較的長めに話すことになるであろう志望理由や高校での取り組みなどは、このようにブロックに分けて練習することをおすすめします。

もちろん、過去に受験した人のデータを知ることができるならば過去問や受験情報を知っておくことも忘れずに!

おわりに ─ 理想の将来像を志望校で実現させよう!

ここまで、総合型選抜の面接対策について解説してきました。

総合型選抜が、自分にとって初めての面接となる人も多いと思います。面接練習でうまくいかなかったり、大人と向き合って話すことに緊張したりと大変なこともあるかもしれませんが、「自分の夢を実現させ、社会に貢献できる人間になるには、志望校で学ぶことが絶対に必要なんだ!」という強い思いをもち、自信をもって面接に臨むために繰り返し練習して不安要素を減らしていきましょう!